富山大学COC+関連地域志向科目講義レポート

授業科目名:富山学

富山の生活文化

「庄川流域現地見学 世界遺産五箇山合掌造り集落でのフィールドワーク

(世界遺産を維持するための取り組みと茅刈り体験)〜砺波平野散村景観の文化的価値について~」

-

開講学期曜限:2016年度後期・木曜5限 10月29日(土)9:00〜16:30 第8回〜第11回(4時間分)講 師 :富山大学教授 奥敬一氏

現地講師(茅刈り体験) :五箇山自然文化研究会/中谷菫枝氏 荒井崇浩氏 富山県西部森林組合/谷口和美氏 酒井省吾氏

現地講師(菅沼集落視察):五箇山自然文化研究会/平田豊治氏 中谷菫枝氏 城道徹司氏 和田修健氏 荒井崇浩氏

富山県西部を流れる庄川流域の景観と生活文化現地見学として,ユネスコ世界遺産(文化遺産)の五箇山合掌造り集落でのフィールドワークと砺波平野の散村景観の視察を行い,世界遺産の景観や生活文化・維持するための取り組み等についてと日本国内最大とされる砺波平野の散居村の景観と文化的価値について現地で学んだ。

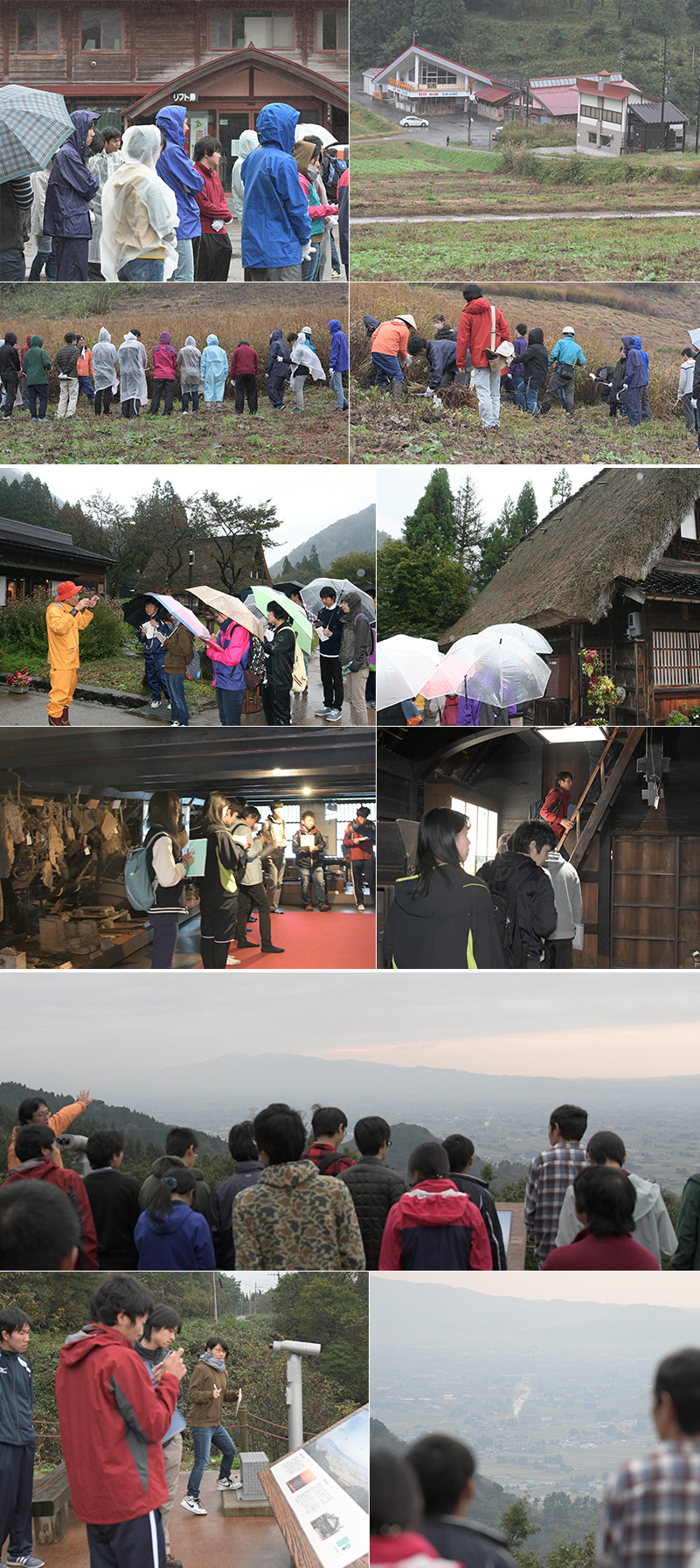

学生たちは本学五福キャンパスからバスで東海北陸自動車道を利用して五箇山まで移動。途中バスの車窓からの砺波平野散居村景観を見ながら,奥教授が砺波平野の自然環境・散居村のなりたち・屋敷林の役割についてや砺波平野に多くみられる伝統的家屋「アズマダチ」について,特産の干し柿生産についてなど説明。合掌造りの屋根の茅場として富山県西部森林組合が管理しているタカンボースキー場へ到着した学生たちは,世界遺産を維持するための屋根の葺き替え作業についてや葺き替えに必要な茅の生産や管理についてなど現地講師から説明を受け,実際の茅刈りを体験した。森林組合の谷口氏から鎌の使い方や作業手順と注意事項の指示を受けた学生は4班に分かれ指定エリアの茅(カリヤス)を刈り取り乾燥のため斜面へ拡げるまでの作業をおこなった。刈り取った茅は来年,菅沼集落の合掌造りの葺き替えの一部に使用される。

昼食後,1995年にユネスコの世界遺産に登録された菅沼合掌造り集落を見学。現地講師から合掌造り家屋の構造や特徴,集落の歴史や暮らしなどの説明を受けた。集落内の合掌造り1棟を資料館とした五箇山民俗館では,山村生活の知恵が生かされた生活用具や古来の暮らしを見学。また,塩硝の館では加賀藩政時代の五箇山の産業であった火薬の原料となる塩硝製作について説明を受けた。古来の暮らし,先人からの知恵・技を引き継ぎ合掌造りを守っていくこと,世界遺産の景観と生活文化の保持,観光の取り組みなどについて学び感じ取っていた。

五箇山から砺波へ移動し,砺波平野の散居景観を一望できる散居村展望広場で,奥教授から砺波平野と散村の成り立ちやカイニョ(屋敷林)の役割,庄川流域の地形の変化や人の暮らしについて説明を受けた学生は砺波平野の散居村景観を眺めてたり写真を撮ったりしていた。学生たちは,世界遺産五箇山合掌造り集落と砺波平野散村景観の見学と体験から学んだこと・考えたことを踏まえ富山県の生活文化の価値やそれを将来に継承していくことの意義とそのために必要と考えられることをレポートにまとめ提出した。